| 06_bach__bwv_32_liebster_jesu_mein.m4a |

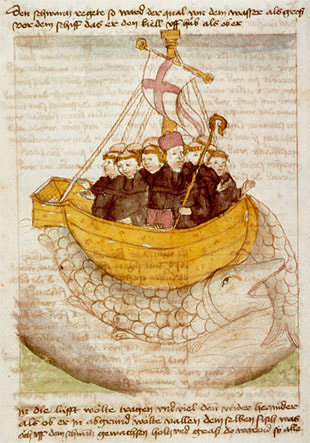

Ma l'origine della musica è assai più antica! Bourgeois si era ispirato a una musica rinascimentale francese, che compare nel Manoscritto di Bayeux, del 1510 (ma la musica probabilmente è ancora più antica). Il titolo originario è Ne l’oserai-je dire si j’aime par amour, “non saprei dire se amo per amore”, quindi una canzone sulla sincerità dei sentimenti dell’amata, un tema tipico nella letteratura dell’amor cortese.

| 12_ne_loseray_je_dire....m4a |

RSS Feed

RSS Feed